「今の医療は、本当に患者さんの気持ちに寄り添えているのだろうか?」

そんな問いに、長年向き合い続けてきた医師がいます。

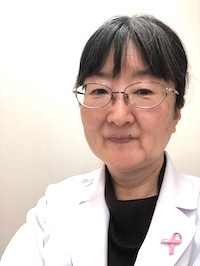

乳腺外科医として30年以上、乳がん患者とともに歩んできた齊藤光江先生です。

齊藤先生が大切にしているのは、病気だけを診るのではなく、“人”をみるという姿勢。

「がんを小さくすることだけが医療の目的ではありません。その人の人生や価値観に寄り添いながら、最善の選択を一緒に考える。それが本来あるべき医療のかたちだと思っています」

医療の進歩により、乳がんの早期発見・早期治療は可能になってきました。しかしその一方で、「標準治療」という言葉に戸惑ったり、医療者主体で進む診療に違和感を覚えたりする患者さんも少なくありません。仕事や家庭との両立、治療への不安──日々の生活の中で、多くの悩みを抱えながら治療と向き合っている患者さんがたくさんいます。

「患者さんは、もっと自由に思いを伝えていいし、もっと安心して声を届けていいんです」

そんな思いから齊藤先生が立ち上げたのが、「ISPACOS(イスパコス) 患者にやさしいがん医療サイエンス」です。

この取り組みは、患者さんと医療者、そして社会との間に垣根をつくらず、対話を生み出すことを目的としています。

ISPACOSが目指しているのは、患者さんも医療者も、そして社会全体が対等な立場で向き合い、医療をよりよいものにしていく「みんなでつくる医療のかたち」です。

今回は、そんな未来を目指して活動を続けるISPACOSの代表・齊藤光江先生に、お話を伺いました。

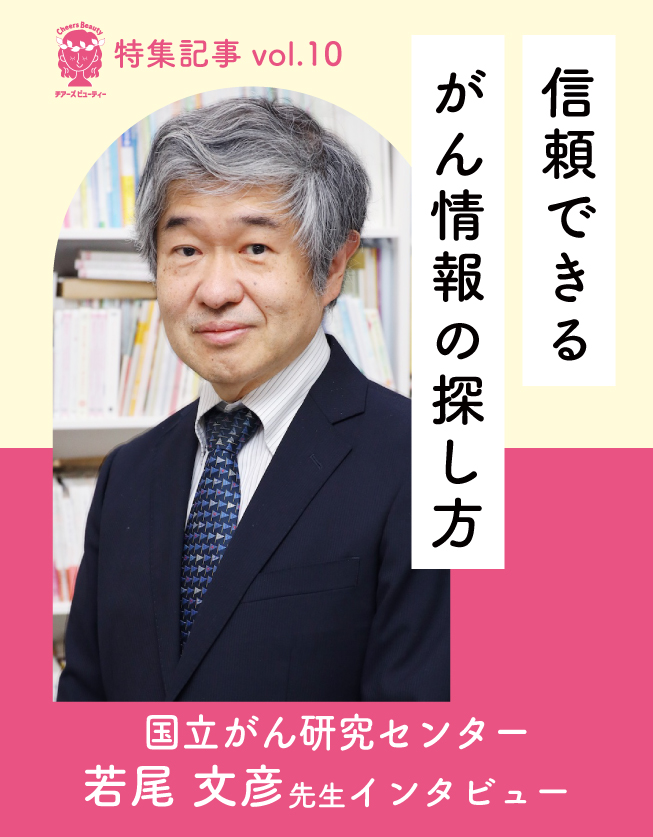

Profile

ISPACOS 代表

順天堂大学乳腺腫瘍学講座 特任教授

齊藤 光江(さいとう みつえ)先生

1984年に千葉大学を卒業。女性医師への制限や偏見が色濃く残る時代に、草分け的存在として外科の道を切り拓いてきた。乳腺外科医として約30年にわたり乳がん診療に携わり、現在は数多くの要職を兼任しながら、日本の乳がん医療や外科領域、医療制度の発展に貢献している。

日本乳癌学会専門医 指導医

日本外科学会専門医

経営学修士

国際支持療法学会(MASCC)理事、制吐剤ガイドライン作成委員

日本癌治療学会 制吐剤適正使用ガイドライン評価委員長

日本臨床外科学会 評議員

日本がんサポーティブケア学会(JASCC) 前副理事長

日本医学会 幹事

日本医学会連合 業務執行理事

日本専門医機構副理事長

目次

外科医=男性だった時代から始まった、乳腺外科への道

「私が高校生の頃、母が続けて病気を患い、そのたびに外科の治療を受けて元気になっていく姿を見てきました。だから、私にとって“医師”といえば、自然と外科の先生だったんです」

そう語る齊藤先生は、1984年に千葉大学を卒業し、外科医としての道を歩み始めました。しかし当時、女性が外科医になることは、今では想像もつかないほど困難な時代だったといいます。

「入局説明会に行っても、診療科の半分近くに“女性は不可”と書かれていたんです。そうした中で、女性医師が応募できる科は限られていて、“この中から選ぶしかない”というのが、暗黙の了解のようになっていました」

男女雇用機会均等法が施行されたのは、それから2年後の1986年。法的には「男女平等」がうたわれるようになりましたが、現場の意識が変わるには、まだ時間が必要でした。

「毎日回診に行っていた患者さんが退院するときに、『主治医の先生は一度も来なかった』と言われたことがありました。私のことを、主治医だとは思ってもらえていなかったんです。女性の医師は、“医師”として見てもらえないことが、本当に多かった。電話を取っても、女性の声だと『医師に代われ』と言われる。そんな日常が当たり前にありました。

また、研修医として働き始めた頃は、消毒の仕方を間違えたとき、看護師さんにピンセットで“パシッ”と叩かれることもありました。そういう厳しい言葉や態度にがっかりすることもありましたが、あの頃の思いがあったからこそ、『このままじゃいけない』という気持ちが自然と強くなっていったのかもしれません」

当時の外科は、今のように臓器別に専門が分かれておらず、あらゆる疾患や手術に対応する幅広い領域でした。

そのなかで時代の変化とともに専門分化が進み、齊藤先生は「自分だからこそできる医療とは何か」を真剣に考えるようになっていきます。

そしてたどり着いたのが、乳腺外科という分野でした。

「女性であることが活かせる領域で、患者さんに、より寄り添える医師になりたいと思い、乳腺外科の道を選びました」

「患者さん中心の医療」を目指して生まれた

ISPACOS(イスパコス)

長年にわたり、がん患者さんと向き合ってきた齊藤先生が、常に大切にしてきたのは「患者さんを置き去りにしない医療」という視点です。

それはどんなに時代が変わっても、医療の根本として変わらず大切にすべきものだと語ります。

「病院では、どうしても“がんを小さくすること”が最優先されがちです。でも、患者さんによっては“がんを小さくすることは大事ですが、時にそれよりも大切にしたいこと”がある。がん医療が進歩するほど、患者さんの想いにも、もっと目を向けなければいけないと思っています」

患者さんの背景や価値観は実にさまざまですが、それを診察室でじっくり話せる機会は、実際のところ乏しいのが実情です。

「患者さんの中には、仕事を続けながら治療したい方、子育てや介護と両立している方、経済的に治療が難しい方など、本当にさまざまな背景があります。でも、それを患者さん自身が丁寧に話せる機会は少ないように感じます」

病院という場所では、患者さんが自分の思いを伝えにくくなってしまうことがある——

そのことに、齊藤先生は大きな課題を感じていました。

「病気って、ある日突然やってくるもので、患者さんは“あらかじめ勉強して病気にかかる”わけじゃありません。でも、医師は長い時間をかけて知識を積み重ねてきている。その差があるから、“こんなこと言ってもいいのかな”と、患者さんが言いたいことを飲み込んでしまうことがあるんです。

けれど、そうした言葉にならなかった思いの中に、医療者が気づくべき悩みや声が隠れていることもあります。だから、もっと対話をしよう。もっと自由に声を出していいんだよ──そんなふうに思っています。」

さらに、医療を取り巻く環境自体も、時代とともに大きく変化しています。

「私が若い頃は、“患者さんのために尽くすのが当たり前”という時代でした。でも今は、働き方改革によって医師の時間外労働が制限され、働き方が大きく変わりました」

一方で、患者さんの側には「もっと話を聞いてほしい」「もっと診てもらいたい」といった気持ちも根強くあります。

そのすれ違いを埋める鍵となるのが、やはり“対話”だと齊藤先生はいいます。

医療現場で感じてきた課題や、患者さんの声が届かない現状を感じる中で、齊藤先生は「もっと患者さんの声を届けられる場所をつくりたい」と強く思うようになりました。

そんな想いをかたちにしたのが、「ISPACOS(イスパコス) 患者にやさしいがん医療サイエンス」です。

ちょうどその頃、順天堂大学でブランディング研究事業がスタートしたことも、後押しとなりました。

薬剤師や看護師、行政、製薬企業など、さまざまな立場の仲間とともにこの事業に応募し、採択されたことをきっかけに、ISPACOSは本格的に動き始めました。

「研究事業に応募するためにつくったわけではありませんが、“患者中心の医療を実現する場が必要だ”という想いが高まっていたタイミングでした」

患者さんの声をもっと医療の中へ届けたい。

そして、医療をもっと“その人の人生に寄り添うもの”にしたい──

そんな願いが、ISPACOSには込められています。

ISPACOS(https://ispacos.com/)

ISPACOS(https://ispacos.com/)

自らの体験から生まれた

「患者さん中心の医療」への想い

齊藤先生が「患者さん中心の医療」を大切にしている背景には、ご自身が医師として、そして一人の女性として歩んできた経験があります。

これまでの医療現場には、男性中心の価値観やルールが色濃く残っていました。齊藤先生は、そうした中で女性としてキャリアを重ねる難しさや、生きづらさを数多く感じてこられたといいます。

「子どもを産んだ男性はいませんし、育児と仕事を同時に抱えて働く男性もほとんどいなかった。だから、自分の状況を分かってもらえないことが多かったんです。育児中は学会に出る機会もほとんどなく、“留守番隊”として病院に残って患者さんの診療を続けていました」

華やかな学会に出ることも、組織で昇進を目指すこともできない中で、齊藤先生が大切にしてきたのは、「今ここにいる自分が、目の前の患者さんのためにできることをする」こと。その積み重ねが、やがて齊藤先生の医師としての原点となっていきました。

「私は、自分が“声を上げられない立場”に置かれてきたからこそ、同じように誰かに置き去りにされがちな人たちの気持ちがよく分かる気がするんです」

突然病気と向き合うことになった患者さん、声を上げにくい立場にある医療スタッフ——齊藤先生は、そうした人たちの存在に、いつも心を寄せてきました。

「私は自分の置かれた立場や体験を通して、“もっとこうあったらいいのに”と感じたことを、ずっと胸の中で温めてきたんです。」

その思いが、「患者さんを置き去りにしない医療」という理念となり、対話を大切にする今の活動へとつながっていきました。

「患者さんが声を届けられる場をつくること。その声に耳を傾けられる医療者を増やすこと──それが、ISPACOS設立へとつながっていったのです」

目指しているのは、病気を「治す」ことだけでなく、「生きる」ことに寄り添う医療。

自らの経験から生まれた違和感や葛藤を、患者さんへのまなざしに変えて——

齊藤先生の原点は、いつも「人」と向き合うことにありました。

境界を越えて、医療のかたちをひらいていく

ISPACOSでは、さまざまな取り組みを通して、患者さんと医療者の対話を深め、より良い医療の実現を目指しています。主な活動は、シンポジウムの開催、国際的な医療ネットワークの構築、そして情報発信の強化です。

1. 半年に一度のシンポジウム開催

ISPACOSの中心的な活動のひとつが、半年ごとに開催しているシンポジウムです。

この場には、患者さん、医療者、行政、研究者など多様な立場の人たちが集まり、がん医療に関するテーマについて意見を交わしています。

シンポジウムでは、ただ話を聞くだけでなく、参加者が意見を交わしながら議論を深めることを大切にしています。

「議論の中から新たな気づきが生まれることがよくあります。『こんな支援が必要だったんだ』と、初めて知ることも多いです」

2. 国際的な医療ネットワークの構築

ISPACOSの頭文字「I」は、“インターナショナル”を意味しています。その名の通り、国内だけでなく海外の医療関係者との連携にも取り組んでいます。

その背景には、齊藤先生がかつて頻繁に訪れていたタイでの経験がありました。

「タイには、日本からの駐在員やそのご家族がたくさん暮らしています。乳がんを経験された方や、そのご家族がいることも多くて、講演のあとには“実は私が…”“娘が…”“妹が…”と、たくさんの方が声をかけてくださるんです」

タイの医療事情や、検診制度の違い、日本への帰国後の治療の継続など、不安や疑問の声も多く寄せられたといいます。

「タイでの保険は続かないけれど、日本に戻ってちゃんと受け入れてもらえるのか。そもそもタイでは検診がないから、日本に帰ってから受けたほうがいいのか…。そんな声を聞いて、もっと医療情報を“国境を越えて”つなぐ場が必要だと感じました」

今ではバンコクをはじめ、カンボジアやスウェーデンなど、活動に共感する仲間たちが世界各地で連携しています。

「がん医療は、どの国においても大きな課題。だからこそ、国境を越えた連携が必要なんです」

3. 正確な情報を、誰にでもわかりやすく

医療情報が溢れる時代だからこそ、信頼できる情報を正しく届けることも大切な使命のひとつです。

SNSなども活用しながら、医療者と患者さん、企業などをつなぐ“新しい仕組み”の可能性も模索しています。

タイとオンラインで対話しながらのシンポジウ(写真:齊藤光江先生提供)

タイとオンラインで対話しながらのシンポジウ(写真:齊藤光江先生提供)

進化する医療の中で、患者とどう向き合うか

齊藤先生が医師として歩んできた道には、社会や医療の価値観の大きな変化が刻まれています。

たとえば、かつては「女性医師」として働くこと自体が難しい時代でしたが、今では「女性の先生に診てもらいたい」と希望する患者さんも多く、手術室の医師・看護師・患者がすべて女性というケースも、もはや珍しくありません。まさに、時代が大きく変わったことを実感しているといえます。

医療そのものも、ここ数十年で目覚ましい進歩を遂げました。治療技術が向上し、新薬も次々と登場。かつては主治医に任せるしかなかった治療方針も、現在ではガイドラインに基づいた選択肢が示され、セカンドオピニオンのハードルも低まり、患者さん自身が納得したうえで選べるようになっています。

ただ、その一方で、新薬や高度な医療のコストは年々高騰。医療費の増加は国家財政にまで影響を及ぼしはじめています。

「このままでは、制度そのものが持たなくなる可能性があります。高額な治療は国が支援しつつも、軽度なものは市販薬に切り替えるなど、医療の仕組みを見直す必要があるかもしれません。日本の医療はとても優れていますが、永遠に今の形を保てるとは限らない──そんな危機感を持っています」

もうひとつ大きな変化は、患者さんの「医療との向き合い方」です。

インターネットやSNSの普及によって、患者さんが自ら情報を得る時代になりました。黙って医師の指示に従うのではなく、自分で考え、選びたいと願う方も増えています。

「それ自体はとても良い変化です。でもその一方で、情報があふれていることで、かえって迷子になってしまう方も多い。中には誤った情報に惑わされ、不安を抱えてしまうケースもあります」

だからこそ、齊藤先生が立ち上げたISPACOSでは、「正しい情報をわかりやすく届けること」「誰でも安心して声を上げられること」を大切にしています。

共につくる、患者中心の医療

医療は、医療者だけのものではありません。患者さんはもちろん、そのご家族や地域、社会全体が関わってつくっていくものです。

「患者さんがもっと自分の思いを伝え、医療者のみならず研究者や行政がもっと耳を傾ける。その結果、新しい治療法や医療の仕組みが考案されたりする。そんな社会を築くことで、より良い医療が実現できるはずです」

病気になっても、一人じゃない。患者さんも医療者も、互いに理解し合い、支え合える。そんな未来を一緒につくっていきたい」

“患者中心の医療”という理念を、もっと多くの人に、もっと多様なかたちで届けていくために──

ISPACOSの挑戦は、これからも続いていきます。

【インタビュー記事担当者】

編集長:上田あい子

編集ライター:友永真麗