「生理痛は我慢するもの」「病院に行くほどじゃない」「相談しにくい」――

こうした声は、あなたの周りにもあるのではないでしょうか。特に高校生の年代の頃は、生理の悩みを抱えていても、誰にも打ち明けられず、一人でなんとかやり過ごしてしまうことが多いものです。

久留米大学医学部 公衆衛生学講座・准教授の中尾元幸先生は、そんな高校生たちの声に耳を傾け、生理が彼女たちの生活の質(Quality of Life, QOL)にどのような影響を与えているのかを調査しました。

この研究を通して見えてきたのは、「生理が高校生の心と体、そして未来にまで大きく影響を及ぼしている」ということでした。

生理は本来、健康な女性の体に備わった自然な機能。しかし、それが原因で日常生活に支障が出たり、学校生活で思いがけず困ってしまったりすることがあります。

近年、働く女性の間では生理について話題にのぼることが増えていますが、高校生の生理について掘り下げた研究はまだ少なく、中尾先生の調査は貴重な一歩といえるでしょう。

今回、そんな中尾先生にお話を伺い、女子高生の生理の実態と課題について詳しく教えていただきました。

研究の発表について

中尾先生が行った今回の研究は「日本の高校生における月経に関連した経験と健康関連QOLの関係」というタイトルでまとめられ、国際的な学術誌『BMC Women’s Health (2023) vol.23』に掲載されました。

▶ 論文はこちらBMC Women’s Health (2023)

Profile

久留米大学医学部公衆衛生学講座 准教授

中尾 元幸(なかお もとゆき)先生

大学・留学時代は実験研究に従事。2011年に久留米大学に赴任後は、調査研究を中心に活動。大気汚染の健康影響に関する疫学研究を手がけ、北東アジアやアフリカでフィールド調査を実施。現在は国内調査を中心に研究を進める。

目次

研究からわかったこと

私たち研究チームは、福岡県内の高校でアンケート調査を実施しました。生理に関する経験や症状、生活習慣との関連を詳しく調べ、生理が高校生のQOLにどう影響しているかを測定しました。

その結果、こんな事実が浮かび上がってきました。

- 半数以上の生徒が「生理が原因で学校を休んだり、遅刻したりした経験がある」

- 多くの生徒が「予期せぬタイミングで生理が始まり、困った経験をもつ」

- このような経験は、QOLの低下と関連している

- 月経による症状や「生理」についての否定的なとらえ方も、QOLの低下と関連している

特に注目したいのは、こうした影響が「身体的な健康」よりも「精神的な健康」に大きく関わっていたことです。

生理による体調不良や生活の不便さが、単に「体がしんどい」だけではなく、「気分が落ち込む」「ストレスを感じる」など、心の健康に大きな影響を与えていたのです。

では、どうすればQOLの低下を防げるのでしょうか?

この研究から見えてきたのは、生理について正しく知ること、そして生活習慣を整えることの大切さ。さらに、学校や家庭で生理の話をもっと気軽にできる雰囲気をつくることも、重要なカギになりそうです。

「生理は我慢するもの」ではなく、

適切に向き合うことが大切

今回の研究で改めて分かったのは、「生理の不調は当たり前」と片付けてしまうことの危険性です。

強い生理痛や過多月経の背景には、子宮の病気が隠れていることがあります。例えば、子宮内膜症や子宮筋腫などは放置すると不妊のリスクを高めたり、将来的により深刻な健康問題につながる可能性があります。

「私の生理は重いだけ」と思い込んで、適切な医療を受けずにいると、後になって取り返しのつかない事態に直面することも少なくありません。実際、近年はこうした病気の診断が増えており、それが不妊の原因となるケースも報告されています。

調査を通して見えてきたのは、多くの高校生が生理に対して否定的な認識を持ち、辛い経験を抱えたまま大人になっているという現状です。そして、最新の医学的知識に触れる機会がなく、古い常識や誤った対処法を引きずっている人も少なくありません。

生理の問題は「我慢」するものではなく、適切に向き合い、必要なら医療の力も借りるべき健康課題なのです。

なぜ「高校生の生理」に着目したのか?

この研究の出発点は、一人の女子大学生の問いかけでした。

「生理の悩みについて、もっと研究できないでしょうか?」

彼女は高校時代から、生理が女性の生活にどんな影響を与えるのかに関心を持ち、特に南アジアの文化や習慣について調べていました。

例えば、インドやネパールの一部地域では、今も「生理中の女性は不浄」とされ、隔離小屋で過ごす習慣が残っています。

生理を理由に、家庭生活や社会活動に制限がかかる——そんな現実に衝撃を受けた彼女は、「日本ではどうなのか?」と疑問を抱いたのです。

この声をきっかけに、私たち久留米大学の研究チームは 「生理が日本の若い世代に与える影響」 を本格的に調査し始めました。

「生理の貧困」とは

ちょうどその頃、「生理の貧困」 という言葉が社会で注目され始めていました。

コロナ禍をきっかけに、「経済的な理由で生理用品を買えない女性がいる」という問題がメディアで取り上げられるようになったのです。

しかし調査が進むにつれ、単に「お金がない」だけでなく、「正しい知識の不足」「相談のしづらさ」「周囲の理解不足による精神的負担」といった、目に見えにくい問題も浮かび上がってきました。

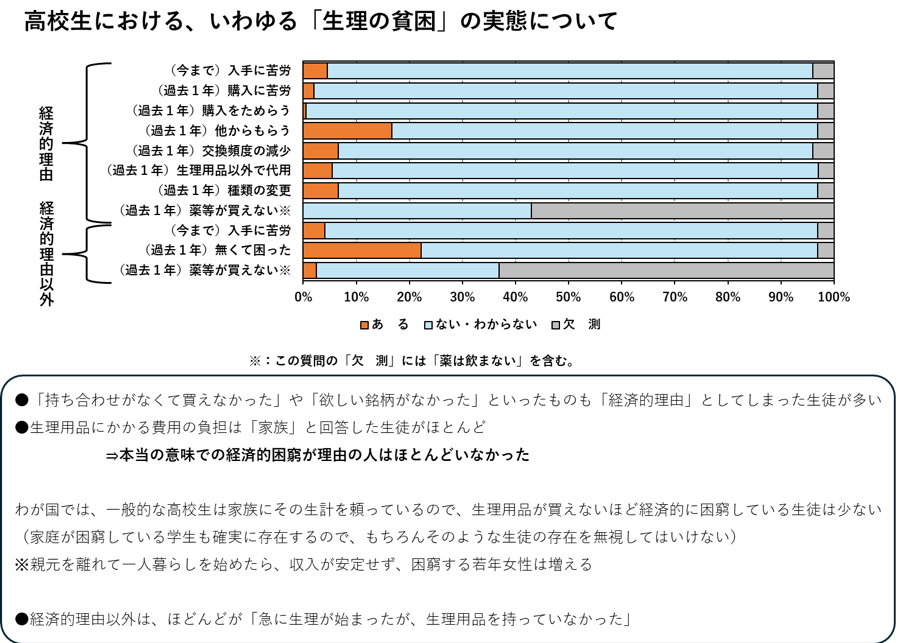

「生理の貧困」=経済的の問題だけではない(回答:女子高校生198人)

「生理の貧困」=経済的の問題だけではない(回答:女子高校生198人)

実際、海外や日本の専門団体によると、「生理の貧困」は 生理用品が買えないことだけではなく、

✔ 生理用品の入手しやすさなど生理を衛生的に過ごすための環境が整っていないこと

✔ 生理に関する教育や情報へのアクセスが不十分なこと

など、より広い視点で捉えるべき課題だとされています。

つまり、生理に関する基本的な環境や教育の不足も「生理の貧困」の一部なのです。

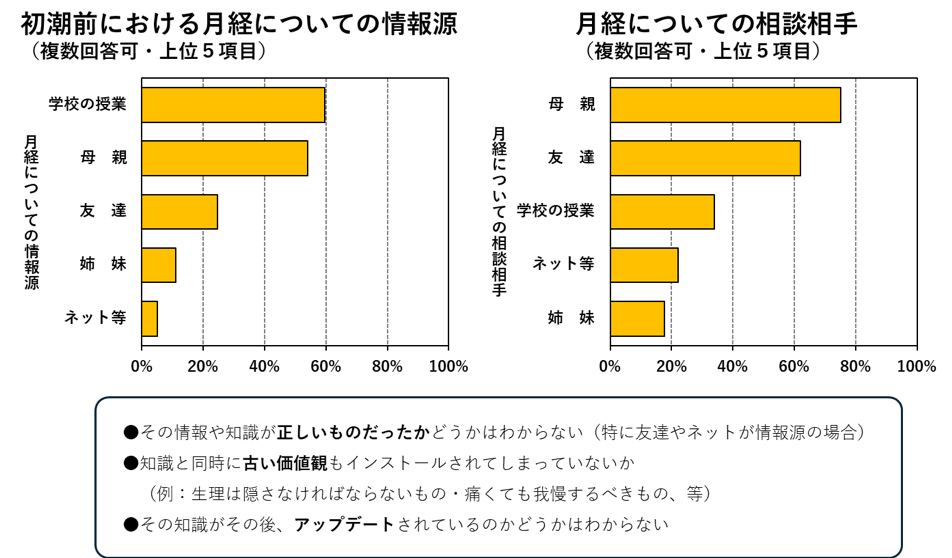

母親の影響が大きいことが一目でわかる。

母親の影響が大きいことが一目でわかる。

親世代の古い価値観をアップデートする必要もある(回答:女子高校生198人)

高校生が抱える“生理のリアル”

今回の研究を通じて、高校生が生理に関して直面しているリアルな課題が明らかになりました。

1.学校生活への大きな影響

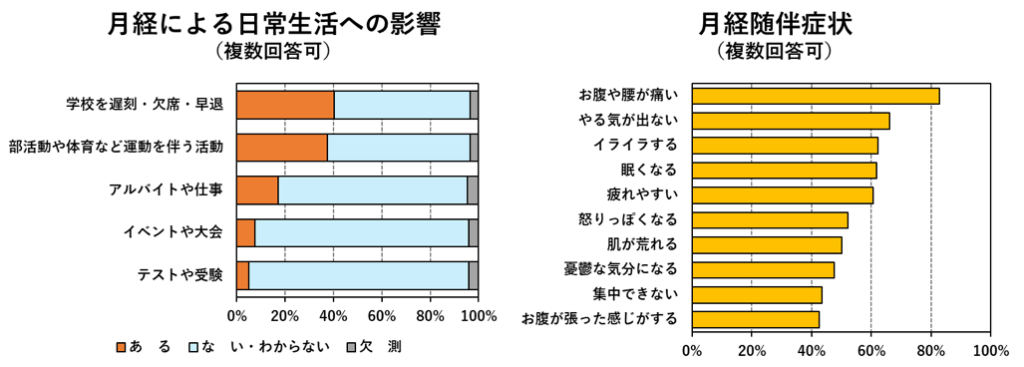

調査では4割以上の生徒が「生理のために学校を休んだり遅刻した経験がある」と回答しました。

また、主な月経随伴症状は「お腹や腰が痛い」でしたが、興味深いことに、月経随伴症状は彼女たちの身体的QOLとはほとんど関連していなかったんです。

では、何に影響していたのか?

それは 精神的なQOLでした。

月経随伴症状を…

●「我慢しなければならない」

●「誰にも相談できない」

●「理解してもらえない」

こうしたストレスなどが積み重なり、精神的負担からQOLを著しく低下させていたと推測されます。

「やる気が出ない」「眠たくなる」など心身への影響が多くみられる(回答:女子高校生198人)

「やる気が出ない」「眠たくなる」など心身への影響が多くみられる(回答:女子高校生198人)

2. 休みたくても休めない現実

社会人には「生理休暇」がありますが、高校生には適用されません。

調査でも「高校生には生理休暇がない」「生理で休むと欠席扱いになる」という声が多く聞かれました。

特に、生理による欠席が増えることで成績や進学に影響するのでは、と不安を抱く生徒も少なくありませんでした。

しかし仮に生理休暇が導入されても、新たな壁が立ちはだかります。

●「生理だから休む」と公言することへの抵抗感

●「甘えている」と思われるのではという不安

●休むことで評価が下がるのではという心配

このような理由から、生理休暇があっても実際には使いづらいという現実も考えられます。

また、無理して登校しても集中できず、学業に支障をきたすこともあります。

NPOや自治体の調査でも、すでに「生理による欠席の扱いを見直すべき」という意見が出ています。

✔ 女子生徒の欠席連絡は、できるだけ女性教員が対応する

✔ 生理による欠席を、通常の欠席とは異なる扱いにする

✔ 無理に出席を促さず、休みやすい環境を整える

✔ 欠席が成績や進学に影響しないよう、学校側の対応を見直す

こうした対策が、求められているのではないでしょうか。

3.相談できない、医療に頼れない現状

調査では「生理の時に市販の鎮痛剤を使っている生徒が半数以上いた一方で、医療機関で低用量ピルを処方してもらった経験のある生徒はほとんどいなかった」ことも分かりました。

その背景には、

●「親に相談しにくい」

●「ピル=避妊薬という誤解」

●「病院に行くほどではないという固定観念」

といった要因があることが見えてきました。

自由記述欄には、

●「生理の悩みを親にも言えない」

●「辛くても我慢するしかない」

といった切実な声が数多く寄せられています。

4.生理用品の問題——経済だけではない困りごと

「生理の貧困」が注目されていますが、今回の研究では「経済的に生理用品を買えない高校生はほとんどいない」 という意外な結果になりました。

しかし、「突然の生理で生理用品がなくて困った」 という声は非常に多く寄せられています。

さらに、

「生理の話題が、恥ずかしくて友達にも保健室の先生にも言えなかった」

という生徒も多く、それがQOLの低下につながっていました。

では、どこに生理用品を置けば、生徒は使いやすいのか?

調査では、「トイレに置いてほしい」 という回答が圧倒的に多かったのです。

保健室に行くことさえ「恥ずかしい」と感じる生徒が多い、これが現実なのです。

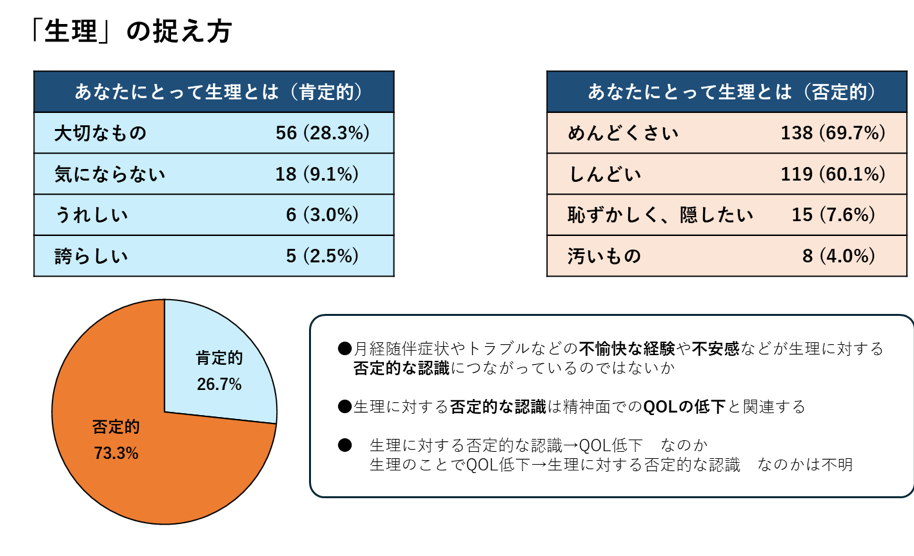

5. 生理に対するネガティブな認識がQOLを下げる

調査では、高校生の 約7割 が 「生理に対してネガティブな印象を持っている」 と回答しました。

その理由として、

●「生理が煩わしい」

●「周囲に理解されない」

●「恥ずかしい」

といった意見が多く挙げられました。

そして、こうしたネガティブな認識を持つ生徒ほど、精神的QOLが低いことも明らかになっています。

さらに、

●「生理で休むのは甘え」と言われる

●男性教員に体調不良の理由を聞かれるのがストレス

●「私も我慢してきたから、あなたも我慢すべき」という大人の意見

こうした環境が、今も日本の社会に根強く残っています。

その影響を最も受けやすいのが、思春期の学生なのです。

今回の研究を通じて、高校生にとって生理が日常生活に与える影響が非常に大きいこと、そしてそれが、精神的負担やQOLの低下につながっていることが改めて浮かび上がりました。

圧倒的に生理に対してネガティブなイメージを持つ生徒が多い(回答:女子高校生198人)

圧倒的に生理に対してネガティブなイメージを持つ生徒が多い(回答:女子高校生198人)

未来に向けて、私たちにできること

今回の研究から分かったのは、生理の影響は「体の痛み」よりも「心の負担」の方が重いということです。

その背景には、

✔ 相談しづらさ

✔ 周囲の無理解

✔ 生理に対するネガティブなイメージ

といった、目に見えない壁があります。

潜在的に助けを求めている生徒はたくさんいるのに、声を上げることができない。そんな現状を変えていくために、私たちにできることは何でしょうか?

1. 生理について正しい知識を知り、男女ともに学ぶ機会を増やす

✔ 学校教育の中で、生理に関する知識を男女ともに正しく学ぶ機会を増やす

✔ 初潮前から、生理の仕組みだけでなく、対処法や医療の活用についても教える

生理は女性だけの問題ではありません。男女ともに正しい知識を持つことが、生理をめぐる偏見や誤解をなくす第一歩になります。

2. 相談しやすい環境を整え、学校や家庭で話しやすい雰囲気をつくる

✔ 保健室やカウンセリングルームを、もっと気軽に利用できる雰囲気にする

✔ 男性教員や保護者も含めて理解を深め、「生理の話題はタブーではない」文化を育てる

「生理のことを話すのは恥ずかしい」と感じる環境が、生徒たちの負担をさらに大きくしています。生理について相談できる場があり、安心して話せる雰囲気があることが何より大切です。

3. 生理用品のアクセスをよりスムーズに

✔ トイレに生理用品を設置し、必要なときにすぐ使える環境を整える

✔ 「保健室で言えばもらえる」という仕組みだけでは不十分。自分の判断で使える仕組みへ

生理用品は「必要なときに、誰にも気兼ねせずに使える」ことが重要です。トイレに設置することで、生徒が困ったときにすぐに手に取れる環境を整えたいですね。

4. 医療へのアクセスを改善する

✔ 「ひどい生理痛は普通」「病院に行くほどじゃない」という誤った常識を変える

✔ 低用量ピルなどの治療選択肢について正確な情報を広め、必要な人が躊躇なく医療にアクセスできる環境を作る

生理痛がひどくても、「仕方がない」と我慢してしまう人は少なくありません。でも、強い痛みや過多月経には、病気が隠れている可能性もあります。

適切な医療につながることができれば、生理のつらさを軽減し、日常生活の質を大きく向上させることができるのです。

生理は個人の問題ではなく、社会全体の課題

生理は自然な生理現象であり、決して恥ずかしいものではありません。

「生理だから仕方がない」「我慢するもの」 という考え方を変えていくことが、次の世代の子どもたちにとって、より生きやすい環境をつくることにつながります。

これからの世代の女の子たちが、もっと自分の体を大切にしながら、のびのびと輝ける社会を創っていくことを目指していきましょう。

【インタビュー記事担当者】

編集長:上田あい子

編集ライター:友永真麗