現代の女性たちは、働きながら家庭を支え、時に自分を犠牲にしながら日々を駆け抜けています。そんな中で、目には見えにくい「不調」や「ストレス」に静かに悩む人が増えているのをご存知でしょうか。

こうした女性たちの心と身体の不調は、時代の変化とともに少しずつ形を変えてきました。

その“見えにくい変化”に、40年にわたって科学の目で向き合い、寄り添い続けてきたのが、筑波大学大学院教授・矢田幸博先生です。

大手化粧品メーカーの研究員としてキャリアをスタートし、化粧品・香り・睡眠・認知症予防など、幅広いテーマを科学的に解明。

さらに大学や自治体、企業と連携しながら、アジアの女性たちを対象に、文化や生活背景をふまえた実証研究を数多く手がけてきました。

インタビューでは、女性の心身の変化とストレスの関係、女性の社会進出によって生まれた新たな課題、そして“今の時代を健やかに生きるために、女性に必要なもの”について語っていただいています。

女性の健康課題に寄り添い、安心できる居場所をつくりたい——。

そんな想いを掲げる私たち「チアーズビューティー」にとっても、矢田先生のお話は、これからの時代に必要とされる情報や女性支援のあり方を見つめ直す、大きなヒントになりました。

Profile

筑波大学大学院人間総合科学学術院

教授 医学博士

矢田 幸博(やだ ゆきひろ)先生

皮膚生理学、統合生理学、生化学の分野で長年にわたり研究を重ねてきた第一人者。1984年に花王株式会社に入社し、皮膚の黒化メカニズムの解明や、アトピー性皮膚炎における脂質代謝異常の発見など、化粧品の基礎研究に多くの成果を残す。

その後は、香り・温熱刺激・睡眠といった「感覚刺激」と健康との関係にも着目し、製品開発にも多数携わる。2012年より筑波大学大学院にて教授として教育・研究に従事しながら、久留米大学大学院 心理学研究科 客員教授も兼任。

現在は、心身の不調に関わる“見えにくい変化”を科学的に可視化する研究に取り組むほか、国内外の大学・自治体・企業との共同研究も多数実施。日本行動医学会、日本ストレス学会、日本健康支援学会、抗加齢医学会などに所属し、医療・美容・福祉の垣根を越えた幅広い分野で活躍している。

著書に『不定愁訴の総合生理学と商品開発』(シーエムシー出版)などがある。

目次

肌トラブルの奥に隠された、女性の”不調”の正体

──矢田先生は長年、女性の美容と健康、アンチエイジングに関する研究をされてきたと伺いました。そもそも、どのようなきっかけでこの分野に関心を持たれたのでしょうか?

矢田:

私はもともと大手化粧品メーカーの研究員でした。そこでは、肌の土台になる細胞がどうやって働くのかを調べる、いわゆる基礎研究から始めたんです。たとえば、細胞同士がどんな“信号”をやり取りして動き出すのか、どのようにして増えたり、役割を分担していくのか——肌が生まれる仕組みを分子レベルで解き明かしていくような仕事ですね。

その中で一つ、大きな発見がありました。紫外線を浴びると肌が黒くなる、いわゆる日焼けの反応ですね。これは昔から知られていましたが、なぜ黒くなるのか、その仕組みをはっきりと解明したのが私たちの研究チームだったんです。

──日焼けのメカニズム、今では当たり前のように語られていますが、初めて科学的に明らかにされたのが矢田先生だなんて…!

矢田:

この発見をきっかけに、「肌が黒くなる原因となる反応を抑える成分はないか?」と研究を進め、新しいメカニズムに着目して肌の色ムラやシミを改善する美白化粧品の開発につながりました。

さらに興味深かったのは、アトピー性皮膚炎の方と高齢者の方では、どちらも肌が乾燥しやすいという見た目には”似たような症状”が見られるのに、その原因がまったく異なることです。

アトピーの方の場合、肌を守るはずの保湿成分そのものがうまく作られないという根本的な機能不全がありました。だから「乾燥しているから保湿すればいい」という単純な話ではなく、肌の奥で何が起きているのかを理解する必要があったのです。

その視点から、赤ちゃんや敏感肌の方向けのスキンケア商品(キュレル)も開発されていきました。

──見た目が似ていても、メカニズムが違うというのは驚きですね。だからこそ“自分に合ったケア”が大事なんですね。

矢田:

その通りです。そして研究を進めるうちに、もっと大きな気づきがありました——「肌の不調には、ストレスや睡眠の質といった生活習慣が深く関係している」ということです。

──たしかに、寝不足が続くと肌の調子が悪くなる気がします。あれも、ちゃんとした理由があるんですね。

矢田:

そうなんです。「なんとなく肌が荒れる」と感じているとき、実は体の中では、ストレスが高まったり、肌のターンオーバー(生まれ変わりのサイクル)が乱れたりと、さまざまな変化が起きているんですよ。

それを“なんとなく”で済ませず、数値やデータでしっかり捉えることで、どんなケアが必要なのかが見えてきます。

例えば、目の周りの血流を促すことでストレスを和らげ、不眠意識が緩和する商品(メグリズム)なども、そうした研究から生まれました。

“なんだか気持ちいい”を、科学でひもとく

──先生はやがて、香りや癒しといった”感覚へのアプローチ”にも研究の幅を広げられたそうですね。どんなきっかけがあったのでしょうか?

矢田:

最初は日本国内向けの化粧品開発が中心だったのですが、やがてアジアの女性たちに向けた製品開発や技術支援にも携わるようになりました。そのなかで強く感じたのが、「日本で高く評価されている化粧品でも、他の国の女性の肌には必ずしも合うとは限らない」ということでした。

美容液ひとつにしても、その受け取り方は国や地域で大きく違います。肌質の違い、使い方の違い、化粧品に求めるものの違い…。そこには、その土地ならではの文化や暮らし方が色濃く反映されているのです。

そんな中で、特に大きな”鍵”となったのが「香り」でした。

──香り、ですか?

矢田:

香りは、国や文化によって本当に好みが分かれます。アラブ圏ではムスクのような濃厚な香りが人気で、心も体も落ち着く効果がありますが、日本人にはあまり馴染みがありません。逆に、日本では森林の香りや柑橘系など、すっきりした香りが人気です。

つまり「誰にでも効くグローバルな香り」は存在しないんです。香りは文化的な慣習や個人の記憶、体験と結びついているので、「癒される香り」も国や人によってまったく違う。だからこそ、その違いを科学的に解き明かしていく必要があると感じて、香りのメカニズムに踏み込むようになりました。

──なるほど…。香りって感覚的なものだと思っていましたが、実はとても奥が深いんですね。

矢田:

実際、香りによってストレスホルモンが下がったり、自律神経が整ったりといった変化は、数値としても現れます。でも、なぜそうなるのかという”仕組み”はまだ十分に解明されていません。

同じように、マッサージやタッチケアなどの”施術”も、「気持ちが楽になった」「痛みが和らいだ」という感覚はあるのに、施術中に身体の中で何が起きているのかを科学的に調べた研究は驚くほど少ないんです。

──言われてみれば、香りやマッサージでリラックスした経験は誰にでもありますよね。でも、根拠があるか?と問われると…確かに。

矢田:

今、私たちは施術の専門家と協力して、施術中の心と体の変化を徹底的に調べています。筋肉の緊張がゆるむタイミング、血流の変化、ストレス反応の変化、さらには、自律神経や中枢神経の変化——それらを”科学の言葉”で示せるようにすることで、より多くの人に安心して取り入れてもらえるようにしたいんです。

──すごく面白いですね。根拠が明らかになれば、もっと多くの人が安心して取り入れられるようになりそうです。

矢田:

そうですね。実際に、抗加齢医学会でも研究結果を発表し、論文としてもまとめました。審査員の方からは「こういう研究は本当に重要だけれど、これまでほとんどなかった。非常に意義深い」とコメントをいただいたこともあります。

“気持ちいい”、“なんだか楽になる”という感覚は、とても大切なサインです。

でも、それを“気のせい”で片づけるのではなく、私たち研究者が、身体の中で何が起きているのかを科学的に明らかにしていくことが大切だと感じています。

現代は、ストレスを抱える女性がますます増え、病院にかかるほどではないものの、つらい不調を感じる人も少なくありません。

だからこそ、安心して取り入れられるケアや選択肢を広げると同時に、そっと寄り添えるサービスや場を育てていくことも、これからの時代に欠かせないと思っています。

“見えにくい変化”にきちんと向き合う研究と、知見を生かしたケアやサポートを届ける場。

その両輪で、女性たちの健やかな毎日を支えていきたいと考えています。

世界から見た日本の課題

──支えのない“がんばり”が女性を疲れさせる

──女性の社会での役割が広がるなかで、健康課題にも変化を感じていらっしゃいますか?

矢田:

今、女性たちが直面している一番の課題は「ストレス」です。しかも、そのストレスの種類が非常に多岐にわたっているんですね。

仕事、家事、育児、人間関係、将来への不安…。一つだけではなく、いくつものストレスを同時に抱えている女性が本当に多い。これは以前にはあまり見られなかった傾向です。

その背景には、ここ30年ほどで大きく変わった女性の働き方があります。

かつては女性の社会進出は限られ、“女性らしい職業”に就く人が多く、家庭に入る人も多かった。しかし今では、高学歴化、未婚率の上昇、共働き世帯の増加など、女性の生き方は大きく変容し、多様化しています。

とても喜ばしい変化ですが、同時に、これまで以上のストレスや疲労を生み出しているのも事実なんです。

──社会で活躍する機会が増える一方で、負担や不安も大きくなっているということですね。

矢田:

そうです。特に日本では、家庭内の役割分担がまだまだ偏っています。

欧米では家事や育児をパートナーとシェアする文化が定着していますが、日本では、社会に出てもなお家庭内の大部分を女性が担っている。この”二重の負担”が、日本女性のストレスを押し上げているんです。

実際、私たちの調査では、日本の女性の5割以上が「強いストレスを感じている」と回答しています。これは国際的に見ても、かなり高い数字なんです。

──そんなに高いんですね…。では、他の国の女性たちはどうなのでしょうか?

矢田:

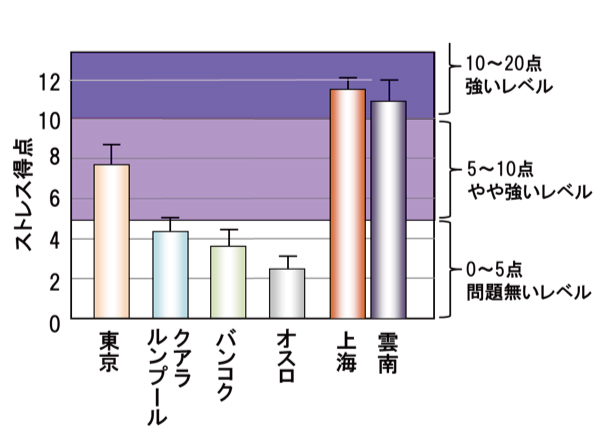

はい。たとえば、アジアの中でもタイやインドネシアの女性は、ストレススコアが「4点以下」と低め。ノルウェー(オスロ)に至っては、2点程度という結果でした。これは心身の健康に問題がないレベルです。

各国・地域における女性のストレスレベル調査結果(矢田教授の研究データより)

各国・地域における女性のストレスレベル調査結果(矢田教授の研究データより)

一方、日本の女性は平均8点前後と非常に高い。中国や韓国の都市部の女性も同様に高い数値を示しています。特に中国の女性は、毎回の調査では「都市部でも地方部でも11点前後という驚くほど高いストレスレベル」という結果でした。

──その背景には何があるのでしょう?

矢田:

その背景にはいくつか理由があります。中国の場合、男女の定年年齢が異なり(男性60歳、女性55歳)、給与面でも差があると言われています。将来の不安が大きいんですね。

さらに、共働きが当たり前の社会で、夫婦ともに収入がある。加えて、一人っ子政策の時代には子育てが早く終わる傾向がありました。その結果として、夫婦間の不仲や亀裂、不貞が起きやすい環境になっているという声もあるんです。

社会進出は進んでいるのに、それを支える仕組みや安心感が追いついていない。そうした“ゆがみ”が、女性たちのストレスを押し上げているんだと思います。

──制度や文化の違いがストレスの大きさにも直結しているんですね。

矢田:

そうですね。ノルウェーのような北欧の国々は、平均スコアが「2前後」と非常に低い。特に30代以降の女性のストレスはほとんど見られません。

──そんなに違うんですね。何がそこまでストレスに差を生むのでしょうか?

矢田:

一番大きいのは「社会制度」と「価値観」です。ノルウェーでは、教育や医療、介護といった生活の基盤がしっかり整っていて、経済的な不安が少ない。家庭と仕事の両立についても、社会全体で支え合う意識が根付いています。

日本では「急に会議が入ったから出てほしい」と言われたら、多くの人が予定を変えて対応しようとしますよね。でも、ノルウェーでは「先に家庭の予定が入っていたなら、それを優先するのが当たり前」なのです。考え方が根本的に違うんですね。

特に興味深いのは、ノルウェーでは「働いていない女性の方がストレスが高い」ということ。北欧では女性も働くのが当たり前であり、働いていない場合は何らかの事情——病気や介護などが理由で働けない——があると捉えられるのです。

“支えのなさ”が女性を疲れさせる

~日本が抱える構造的な問題

──日本がストレスレベルの高い社会だということが分かってきました。その背景にある構造的な問題についてもう少し教えていただけますか?

矢田:

日本では社会全体として、まだ女性の体や心の変化に対する理解が十分とは言えません。

働く女性は増えていますが、それを支える制度や環境、そして家庭内でのサポートが追いついていない。だから女性は「頑張らざるを得ない」状況に置かれ、その”無理な頑張り”が結果的にストレスや不調を生み出すのです。

つまり、“働くこと”そのものがストレスなのではなく、“支えのないまま働き続けなければならないこと”が、本当の問題なんですね。

──女性は生理や出産、更年期などのライフステージがあり、その時々で心や身体が変化します。そのことをもっと理解し合える土台があれば、無理せず前を向ける人が増えそうですね。

矢田:

そう思います。大切なのは、「誰かのせいにしない」「個人の責任にしない」という姿勢です。

女性たちが”頑張りすぎなくても”、自分らしく生きられる——そんな社会の仕組みや意識づくりが必要だと感じています。

企業や学校といった「日常の現場」では、働き方の柔軟性を高める仕組みや、ライフステージごとの変化を前提にしたサポート体制が求められます。

また、教育の場では、若い世代が早い段階から”多様な生き方”や”心と体の変化”について学び、「理解する」「支え合う」姿勢を自然に育める環境が必要です。

こうした取り組みの積み重ねが、誰もが心身の変化を自然に受け止め合える社会につながっていくでしょう。

情報があふれる時代に、何を信じるか

──これまで先生のお話を伺ってきて、社会や制度が整っていくには時間がかかるからこそ、私たち一人ひとりが自分の体と向き合い、セルフケアをしていく必要性を感じます。そこで気になるのが「情報のあり方」です。矢田先生はこの点についても重要だとおっしゃっていますね。

矢田:

今は本当に多くの情報が世の中に溢れています。スマートフォンひとつで、ありとあらゆる健康法や美容法が検索できる。

でもその一方で、「何が正しいのか分からない」「情報が多すぎて、結局どうしたらいいのか混乱する」という声も増えています。

──たしかに…“どれも正しそうに見えて、どれも決め手に欠ける”という感覚、よく分かります。

矢田:

その通りなんです。たとえば、ある人には効果があった方法でも、別の人にはまったく合わないということがある。

健康状態や心のコンディションは人によって違うのに、「これさえやれば大丈夫」といった一律の情報だけでは、かえって不安や自己否定を生み出しかねません。

「正しい情報」であることはもちろん大切です。科学的な裏付けや信頼できる根拠がなければ、混乱や誤解を招きます。

しかし、どんなに正しくても、すべての人に合うとは限らない。だからこそ、「正確さ」と「自分の心と体に合っているかどうか」という二つの視点が必要なのです。

──多様な生き方や体の変化を前提にした、“寄り添う情報”がもっと必要なんですね。

矢田:

その通りです。そして、受け取る側にも”読み解く力”が求められます。ただ情報を受け取るだけでなく、それが自分にとって本当に必要なのかを見極める目が大切です。

でも、それを一人で判断するのは難しい。特に今は、女性の生き方や健康課題が本当に多様化していますから。

更年期の揺らぎに向き合っている人、育児や介護に奔走している人、結婚や出産を選ばない人…。ライフステージや価値観が違えば、必要なケアや感じる不調もまったく違って当然なのです。

だからこそ、「女性はこうあるべき」「これが正解」と決めつけるのではなく、一人ひとりに寄り添える、やさしくて正しい情報が求められています。

──画一的なアドバイスではなく、“今の自分に合う答え”を見つけられる場所があったら、すごく心強いですよね。

矢田:

そうですね。安心して情報に触れられる“場”や“仕組み”は、これからますます大切になります。科学的な根拠がありつつ、個人の多様な背景にも目を向けた情報。そうした“拠り所”のような存在が、女性のQOLを支えるカギになると感じています。

安心できる“場”が、人を前向きにする

──女性たちのストレスや不調の背景にある社会的な課題、そして情報の受け取り方について伺ってきましたが、あらためて思うのは——”正しい情報を、安心して受け取れる場所”の大切さです。

情報があふれる今だからこそ、自分に合ったものを見極めて、信頼できる誰かとつながれる場所が必要なのではないでしょうか。

矢田:

そう思います。誰もが簡単に情報を発信できるようになった今だからこそ、「きちんとした根拠があるか」「その人の立場に寄り添っているか」という視点が大切です。

情報は正しいだけでは足りません。「どう届けるか」「どんな人が伝えているか」によって、受け取る側の気持ちやその後の行動も変わってくるのです。

──私たち「チアーズビューティー」も、まさにそこを目指して活動してきました。

医療や研究に基づいた正しい情報を、やさしい言葉で、必要な人にちゃんと届けたい。そんな思いで発信を続けています。

矢田:

その姿勢に、私はとても共感しています。

女性の健康課題って、本当に人それぞれで、しかも周囲に相談しにくい内容も多い。だからこそ、安心して話せる場所、情報に出会える場所があることは、大きな支えになります。

私も長年、女性の肌や健康、そしてストレスや不定愁訴と向き合ってきて、「もっと早く知っていれば」「誰かに話せていたら」と思う声をたくさん聞いてきました。

チアーズビューティーのような取り組みは、単なる情報発信にとどまらず、”支え合いの輪”をつくっていくことにもつながっていると感じます。

──ありがとうございます。これからも、私たちにできることを少しずつ積み重ねていきたいと思います。

矢田:

ぜひ、続けてください。女性がもっと自分らしく、健やかに生きていける社会を目指して——私も、できることをお手伝いしていきたいと思っています。

【インタビュー記事担当者】

編集長:上田あい子

編集ライター:友永真麗