いま、なぜ「ウェルビーイング(well-being)」が

必要なのか?

「ウェルビーイング(well-being)」という言葉を耳にすることが増えました。

企業や自治体が取り組む健康経営や人的資本の中でも注目されていますが、「それって、自分にも関係あるの?」と感じる方もいるかもしれません。

たとえば、仕事は順調。でもなんとなく心が満たされない。

家のことや職場での役割に追われ、「自分らしさ」が見えなくなる。

そんな感覚を覚えたことはありませんか?

実はそれこそが、ウェルビーイング(well-being)の視点が必要とされるサインかもしれません。

ウェルビーイング(well-being)とは、単に身体が健康というだけでなく、「心の充実」や「人とのつながり」「社会との調和」など、自分らしく幸せに生きるための“土台”となる考え方です。

今回は、そんなウェルビーイング(well-being)について、研究の第一人者である前野隆司先生にお話を伺いました。

“幸せ”を科学的にひもといてきた先生の知見から、これからの時代を生きる私たちにとってのヒントをお届けします。

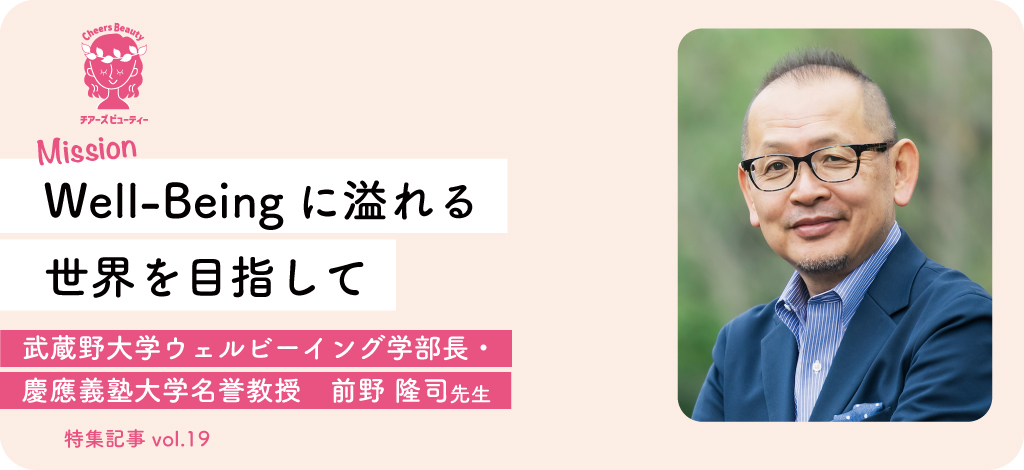

Profile

武蔵野大学ウェルビーイング学部長・

慶應義塾大学名誉教授

前野 隆司(まえの たかし)先生

幸福学(ウェルビーイング学)研究の第一人者。1984年に東京工業大学を卒業後、キヤノン株式会社でロボットの研究開発に従事。その後、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、慶應義塾大学教授、ハーバード大学訪問教授などを経て現職。

ロボット工学やAIの研究から、人間の心理と機械の関係性を探る中で、人の「幸福」を科学的に解明する「幸福学」へと研究分野を広げる。統計分析に基づき、幸せのメカニズムを解明した「幸せの4つの因子」を提唱。

現在は、企業や地域、個人がウェルビーイングを高めるための製品開発やワークショップを多数手がけるほか、ウェルビーイング経営が企業の生産性や創造性を高めることをデータで示し、人的資本経営の重要性を広く伝えている。

主な著書に、『幸せのメカニズム 実践・幸福学入門』(講談社現代新書)、『ウェルビーイング』(日経文庫)、『実践!ウェルビーイング診断』(太田雄介氏との共著、ビジネス社)など多数。

目次

幸せの土台は、「やりがい」と「つながり」

──個人や組織が幸せに働き、生きるうえで、よく耳にするのが「ウェルビーイング(well-being)」というアプローチです。

前野先生は早くからこのキーワードを発信していました。あらためて、「ウェルビーイング」とは?

前野さん:

「ウェルビーイング(well-being)」とは、単に体が健康というだけではなく、心が満たされ、社会とのつながりの中で“生きがい”を感じている状態を指します。

人は、心地よく過ごしているだけでは幸せになれません。

たとえ少し大変でも、「自分にはやるべきことがある」「誰かと一緒にがんばっている」と感じられると、自然と前向きな気持ちになれます。

私はこれまでの研究の中で、「やりがい」と「つながり」が人間の幸せにとって非常に大きな役割を果たしていることを明らかにしてきました。

この2つが揃っていると、脳内ではセロトニン、オキシトシン、ドーパミンといった“幸せホルモン”が活性化します。すると気持ちが安定し、意欲も生まれやすくなるんです。

たとえば、仕事でも家庭でも、地域活動でもいいんです。

そこに「自分の役割」があり、「信頼できる誰か」と関われている――それが、人を“いい状態”に導いてくれます。

だから私は、「やりがい」と「つながり」こそが、ウェルビーイング(well-being)、つまり幸せの土台だと考えています。

反対に、このどちらか、あるいは両方が欠けると、人はバランスを崩します。

たとえば、仕事にはやりがいを感じていても、職場の人間関係がギスギスしていれば、心はすり減ってしまう。

家庭では孤独だけれど、職場には仲間がいる――そういう状態は、“半分だけいい状態”かもしれませんが、やはりどこかに無理が出てきます。

結局のところ、私たちの心は場所ごとにきっぱり切り替えられるものではありません。

それぞれの場で受けた感情やエネルギーは、お互いに影響しあっている。

だからこそ、どちらかを犠牲にするのではなく、日々の暮らし全体を通して“心と体と社会がいい状態”を整えていくことが大切なんです。

──“心と体と社会がいい状態”をつくることで、私たち個人や組織にはどんな変化が期待できるのでしょうか?

前野さん:

まず、個人レベルでは、意欲や集中力が高まり、日々の行動に前向きさが出てきます。

仕事でのパフォーマンスが上がるだけでなく、家庭や人間関係でも余裕を持って関われるようになる。つまり「心のゆとり」が生まれるんですね。

組織にとっても、これは大きなメリットです。

幸福度の高い社員は、そうでない社員に比べて生産性が約30%高いというデータもあります。

さらに、創造性やチームの協力関係、離職率の低下といった面にもプラスの影響があることが、さまざまな研究で明らかになっています。

「幸せだから成果が出る」という考え方は、もはや感覚的なものではなく、すでにさまざまなデータによって実証されています。

「幸せな人が増えると、組織は確実に強くなる」と私は感じています。

つまり、一人ひとりが意義を感じ、人との関係が良好な職場は、結果として高い成果を生み出しやすくなるということです。

だからこそ、「やりがい」や「つながり」を大切にすることは、個人にとっても、組織にとっても、これからの時代をよりよく生きるための支えになるといえます。

ロボット工学から“人の幸せ”へ──“幸せ”を研究する理由

──前野さんが「ウェルビーイング(well-being)」に着目するようになった、きっかけは何だったのでしょうか?

前野さん:

私はもともと、ロボットや人工知能の開発に携わる機械工学の研究者でした。

そのなかでは、「ロボットと接した人は、なぜ心地よさを感じたり、あるいは不気味さを感じたりするのか?」という、人間の心理学の研究も行うようになりました。

当時の研究では、ロボットを家庭や職場に置き換えて、「人がどうすれば家で快適に暮らせるか」「職場で幸せに働けるか」など、環境と感情の関係も探っていました。

もともとの工学的アプローチを、心理や行動、幸福といった人間の内面に応用していく──。そんな流れのなかで、ウェルビーイングの研究に自然と関心が深まっていったんです。

──具体的には、どのような研究に取り組まれてきたのですか?

前野さん:

私たちがまず取り組んだのは、「幸せの四因子」を明らかにすることでした。

これは、1,500人以上へのアンケート調査をもとに、「幸せな人に共通する要素」を統計的に抽出したものです。

(画像提供:一般社団法人ウェルビーイングデザイン)

【幸せの四因子】

- やってみよう因子(自己実現と成長の因子)

- ありがとう因子(つながりと感謝の因子)

- なんとかなる因子(前向きと楽観の因子)

- ありのままに因子(独立と自分らしさの因子)

年齢や性別、職業にかかわらず、幸せな人にはこの4つの特徴が共通していたんですね。

つまり、性格ではなく「考え方」や「行動」を変えることで、誰でも幸せに近づけるということがわかってきました。

その後は、企業や自治体と連携し、「働く人の幸せ」にも着目した研究を行ってきました。

たとえば、職場でのやりがいや人間関係の質を測るための指標として、「はたらく人の幸せの7因子/はたらく人の不幸せの7因子」を開発しました。

(画像提供:一般社団法人ウェルビーイングデザイン)

これは、企業組織における「ウェルビーイング(well-being)」の状態を可視化し、改善につなげるための指標です。

「ありがとうを言い合える職場か?」

「自分の強みを活かせているか?」

「目標やビジョンに共感できているか?」など――

働く人たちが日々どんな感情で過ごしているか、どこにストレスや充足感を感じているかを数値化することで、ウェルビーイングと職場環境との関係性が見えてくるようになったんです。

働く人の幸せは、組織を強くする

──幸福度とパフォーマンスの関係においては、具体的にどんなアプローチが有効なのでしょうか?

前野さん:

すでにお話ししたように、幸福度が高い人は生産性や創造性が高く、社員の幸福度の高い組織は業績も良くなる傾向があります。

では、どうすればその幸福度を高めていけるのか?というと、やはりカギになるのは「やりがい」と「つながり」です。

「やりがい」は、理念と夢の共有から生まれる

前野さん:

やりがいを高めるには、会社のパーパス(存在意義)や理念をきちんと浸透させることがとても有効です。

「自分たちの仕事が、何のために、誰のためにあるのか」。

そういった大きな視野を持てると、人は幸せになれるんです。

また、理念を共有している組織は、自然と「一丸となる」雰囲気が生まれます。

夢や目標を仲間とシェアできると、内部での摩擦も減る。

「自分は何のために働いているのか」「チームはどこに向かっているのか」が明確だと、日々の業務に意義を見出しやすくなるんですね。

だからこそ、パーパス経営や理念経営は、社員の幸せを支える上でも非常に有効なアプローチだと私は考えています。

「つながり」は、安心感と信頼を育てる

前野さん:

もう一つの鍵となるのが、「つながり」です。

職場で困っている人がいたら自然と助け合える、お互いの気持ちを理解しようとする関係性。それがあるだけで、人はずいぶんと安心して働けるようになります。

最近では、1on1ミーティングや対話の場を設ける企業も増えてきましたが、そうした取り組みがあると、社員同士の距離が縮まり、悩みや思いが見えるようになる。

また、懇親会や社員旅行なども、人間関係を深めるきっかけとしてはとても有効です。ところが最近は、「若い世代がそういうのを嫌がるから」と廃止する企業も少なくありません。

でもそれは、コミュニケーション不足によって世代間の関係性が希薄になっていることが背景にあるのかもしれません。

たとえば、「上司と一緒にいたくない」というのは、単に苦手だからではなく、尊敬や信頼といった関係性が築けていないからだと思います。

上司を尊敬していれば、「自分もあんなふうになりたい」と思えるし、信頼関係があれば、「この人を裏切りたくない」という気持ちも芽生えてくる。

理念の共有や価値観のすり合わせといった対話を通して、そうしたつながりを育むことが、やりがいや責任感、そして仕事の質そのものにもつながっていくのではないでしょうか。

日本の幸福度が低いのは“男性の孤独”が理由?

──日本は国際的に見て、幸福度が低い国だと言われています。特に男性の幸福度が低いというデータもあるそうですね。

前野さん:

そうなんです。たとえば、世界経済フォーラムなどの国際調査でも、日本の幸福度は先進国の中で最下位クラス。これはよく知られている話ですが、その平均を下げている大きな要因が、男性の幸福度の低さなんです。

全体の平均値だけを見ると、日本全体の幸福度が低く見えてしまいますが、女性の幸福度はそれほど悪くありません。むしろ世界的に見れば、中位からやや上くらいの水準。ただし、男性の幸福度が極端に低いために、全体平均が大きく下がってしまっているのです。

──なぜ、そんなに男性の幸福度が低いのでしょうか?

前野さん:

大きな理由のひとつが、つながりの希薄さです。たとえば私が講座を開催すると、女性たちは開演前から楽しそうにおしゃべりしているのに、男性たちは一人で黙ってスマホを見ていることが多いです。もちろん全員がそうではありませんが、孤立傾向の違いは顕著ですね。

女性同士は相談したり雑談で支え合うことが比較的自然にできますが、男性は「弱音を見せるのは格好悪い」と思い込んでしまいがちです。

それは“個人の性質”というより、日本の社会や文化がつくり出した価値観の影響が大きいと思います。

たとえばアメリカでは、男女間の幸福度に大きな差は見られません。表向きかもしれませんが、男女平等やLGBTQへの配慮が文化として根付いている社会では、幸福感も比較的フラットに保たれているんです。

一方、日本では、男性が「弱さを見せられない」環境が今も根強く残っています。そうした背景が、孤立やストレスを抱え込みやすい構造を生み、結果として幸福感を下げてしまっているのかもしれません。

──幸福感の男女差が大きいのは、そうした社会構造の影響もあるんですね。

前野さん:

そうですね、誰かに頼ること、つながること、感情を共有することは、人間の幸福に欠かせない要素です。

女性はコミュニティをつくるのが得意ですから、そうした力を活かして、男性も巻き込みながら、つながりの輪を広げていくことが、これからの社会にとって重要だと思います。

性別に関係なく、支え合いながら生きられる環境を整えていくことが、より多くの人が幸せを実感できる社会につながっていくのではないでしょうか。

これからの時代に必要なウェルビーイング(well-being)の考え方

──時代の変化とともに、人々の幸せの形も変わりつつあります。

これからの社会において、「ウェルビーイング(well-being)」にはどんな考え方が必要でしょうか?

多様なつながりが、未来の幸せをつくる

前野さん:

現代社会では、かつて当たり前だった“つながり”が少しずつ失われつつあります。これは、これからの日本にとって大きな課題だと思います。

たとえば、昔のようなご近所づきあいや家族の団らんは、核家族化や一人暮らしの増加によって希薄になってしまいました。さらに、仕事の面でも「やりがい」を感じられない人が増えているのが現状です。

だからこそ、今の時代には、新しいかたちのつながり、多様なつながりを築く取り組みが必要だと感じています。

具体的には、母子家庭同士が支え合うペアレンティングホームや、価値観を共有できる人たちとのシェアハウス。あるいは、会社とは別の場でつながれる「サードプレイス」のような存在もその一つです。

こうした“第3、第4の居場所”を持つことが、これからのコミュニティづくりにおいてますます重要になってくると思います。

また、「やりがい」と「つながり」のバランスは人それぞれ違います。

一人で好きなことに没頭していると満たされる人もいれば、人との関係の中で喜びを感じる人もいる。性格やライフステージによっても、そのバランスは変化していくものです。

だからこそ、自分にとっての心地よいバランスを見つけていくことが、ウェルビーイングを高めるうえで大切なのではないでしょうか。

自然とのふれあいが、心をリセットする

前野さん:

もうひとつ、私が大切だと思うのは自然とのふれあいです。

キャンプでも、公園を散歩するだけでもいい。

テクノロジーが進むほど、人は無意識のうちに自然から遠ざかっていきます。でも本来、人間は自然の中で生きる存在です。自然にふれることで、心が整い、幸福度も高まります。

都市にいても、近所の緑や空を意識的に見るだけで気持ちが変わります。

そういった「小さな自然との接点」を、日常の中にどう取り入れていくかも、これからの時代の「ウェルビーイング(well-being)」に欠かせない視点だと思います。

幸せの一歩は、小さな“はじめて”から

──「ウェルビーイング(well-being)」な生き方を実践するには、まず何から始めるとよいでしょうか?

前野さん:

これまで、「やりがい」と「つながり」の重要性についてお話ししてきましたが、もうひとつ、幸福度を高めるために大切なことがあります。それは、「新しいことにチャレンジすること」です。

新しい趣味でも、新しい人との出会いでもいい。少しでも「やってみたい」と思ったことがあれば、まずは一歩踏み出してみること。それだけで、人生は豊かになります。

今の時代は、家と職場だけでなく、習い事のコミュニティ、地域活動、ボランティアなど、さまざまな「第三の場」がありますよね。中にはオンラインで参加できるものもあります。こうした場に、少しずつ関わってみるのもいいと思います。

「新しい挑戦」と聞くと構えてしまいがちですが、無理のない範囲で、ちょっとした変化を加えてみることが大切です。

大きな決断や高額な投資をする必要はありません。お金をかけずに、まずは気になる講座を覗いてみるとか、イベントに顔を出してみるとか、まずは「ちょっとやってみる」ことが大切です。

そして、もしやってみて「合わないな」と思ったら、すぐやめてOK。試してみたことで得られる気づきや出会いが、次のヒントになるかもしれません。

そのためにも、自分が心身ともに元気でいることが大切。無理せず、自分に合ったペースで、小さく始めてみてください。新しい出会いや体験は、人生に豊かさと喜びを運んでくれます。

【インタビュー記事担当者】

編集長:上田あい子

編集ライター:友永真麗